どうも、く~とです

今回は足腰が不自由な方や筋力が衰えた高齢者の歩行のサポートをしてくれる介護用杖の種類と選び方についてご紹介していきたいと思います。

最近足腰が弱ってきて普通に歩くことが不安に感じている方や困難になってきたという方、ご家族にご高齢の方がいて転倒予防や歩行のサポートの為に杖の使用を検討されているという方などの為に、杖にはどんな種類があってどんな特徴があるのかをわかりやすくご紹介していきたいと思います。

今回の記事は

- 足腰が弱ってきて歩行のサポートのできる杖を探している

- 杖にはどんな種類があるのかを知りたい

- 自分の身体に合った杖の選び方を知りたい

そんな方にオススメの記事となっています。

歩行の不安を解消 介護用杖の種類と選び方

杖の役割について

杖は介護用品の中で移動関連の用品に含まれており、介護の現場でもたくさんの方が使用されていて歩行のサポートをしてくれる便利なアイテムとなっています。

まずは杖の役割についてみていきましょう

歩行のサポートをして安定した歩行ができるようにする

年齢とともに足腰の筋肉が弱っていき一人で普通に歩くことが難しくなってきたときに歩行のサポートをし安定した歩行ができるようにしてくれる役割があります。

安定して歩くことができれば足腰が弱るのも遅らせることができますし何より歩くことが楽しみに思えますよね。

足腰の負担軽減

歳を重ねると足腰の筋肉が衰えていったり、長年の蓄積で関節痛がひどくなったりして普通に歩くだけでも膝などに負担がかかったりします。

一般的に歩行時に膝にかかる圧力は体重の2~4倍と言われています。例えば体重70㎏の僕が歩くときに膝にかかる圧力は140㎏~280㎏ということになります。

そして弱った足腰や傷めた関節をそのままの状態で歩く続けると更に痛みが悪化する恐れがあります。そうならないように前もって予防するためやそれ以上悪化させないように負担を軽減させる役割もあります。

転倒予防

高齢者になると歩行の際に道路の段差や障害物に気づくのが遅れ、つまづいたり転倒してしまう危険があります。

しかし杖を使用することで杖先で道路の段差や障害物にいち早く気づくことができつまづきや転倒の予防にもなります。

僕も骨折の経験があるのですが年齢を重ねてからの骨折はそう簡単には治りません。そんなことを考えると高齢になればなるほど転倒などのリスクは出来る限り避けたいところです。

心理的な効果

杖があることで歩くことに対する不安が解消されたり、自分一人で歩けることに自信を持てたり、歩くことの楽しみを感じることができたり、又は足が悪いことの自覚を持つことで自分の身体を大事にする意識も生まれたり精神的な安定も得られます。

杖の種類と特徴

杖には大きく分けて次のような種類があります

T字型杖

T字型杖はグリップ(握り部)がT字型になっていて最もスタンダードな杖となっているため、いろんなメーカーから数多くのデザインやカラーのものが販売されているため選択肢も豊富なタイプの杖となっています。

T字型杖には2種類あり(伸縮式と折畳式)

伸縮式

竹虎ヒューマンケア ヒューゴステッキ ワインレッド

伸縮式は身長に合わせて長さを調整できるので男性女性関わらず選択できる商品が多いのも特徴となっていますので初めて杖を使用される方にはオススメの杖です。

折畳式

大きめで手にフィットするグリップの伸折り畳みステッキMサイズ フジホーム かるがもオム 折畳M 千鳥格子 WB3855 〈簡易梱包

折畳式はバッグになどにも入れれるため出先などで少し歩き疲れたときなどにバッグから取り出して気軽に使用でき持ち運びにも便利な杖となっています。

多点杖(介護保険適用)

SHIMA(島製作所) カーボン四点可動式 スモールタイプ かすみ草・74MC-F2

多点杖は地面に接する杖先が3点や4点のもの(メーカーによっては5点のものもあり)でT字型杖のように杖先の接地面が1点では不安という方やより安定感を求めているという方にオススメの杖です。

安定感がある反面接地面積が広くなるため段差のある場所ではバランスを崩す可能性が高くなりますので地面の状況には十分な注意が必要となります。

ロフストランドクラッチ(介護保険適用)

【非課税】オッセンベルグ社製 オールニーズクラッチ O型 右手用 ネイビー [適応身長 136~196cm]

腕を通すカフ(前腕を通す輪っか)が付いていてカフの下にはグリップがあり、カフとグリップの2点で体重を支えることができるので握力の弱い方や腕力が弱い方に適した杖となっています。

カフはメーカーによってはO型とU型があり、O型は腕をしっかりフォールドさせることができ、U型は腕を着脱しやすいオープンタイプとなっています。

O型はしっかりフォールドしてくれる半面、歩行の際にバランスを崩したときに腕が外れにくいため十分な注意が必要となります。

松葉杖(介護保険適用)

【非課税】竹虎 タケトラヒューゴクラッチ (L) 全長134-154cm 松葉づえ (2本組) ラテックスフリー

脇あてがありその下にグリップが付いており、脇に挟んでグリップに体重をかけて使用することで下半身にかかる負担を軽減できます。骨折やリハビリなどに使用することが多くなっています。

又使用の際にはある程度のスペースを必要とするため狭い廊下などでは使用しずらい杖でもあります。

実は僕もケガをして使用したことがあります。体重をしっかりかけれる分長時間の移動はかなり体力を消耗してしまいます。

2本杖(ウォーキングポールなど)

あんしん2本杖/ピンク

2本杖(ウォーキングポール)は両手に杖のようなポールが付いているもので、適正な2本のポールを持つことで運動効率を高めながら背筋が伸びた正しい歩行姿勢に改善するために使用する方や、運動効率を高めてダイエットのために使用する方も増えています。

一般の方以外にも高齢の方にとっては2本のポールを使用することでウォーキングをしながらも転倒予防にも役立つものとなっています。

白杖(はくじょう)

アメディア 身体支持併用ホワイトステッキ アルミ製伸縮杖 AM16-WE10

視覚障害者や弱視者(目で見える範囲が狭い、色の認識が困難など)など視力に障害を抱えている方が使用する杖です。

通常の白杖以外にも身体支持併用(T字型)の白杖もあります。

我が家の家族も弱視者のため身体支持併用(T字型)の白杖を使用しているのですが、「安定感がある」とのことでけっこう気にいって使用しています。

※視力障害者や視野障害者として身体障害者手帳を取得すると、白杖を受給できます。

福祉用具(介護保険適用)について知りたい方は以前このブログで掲載した記事がありますのでよろしければこちらをどうぞ

杖の選び方

次に杖の選び方についてになります

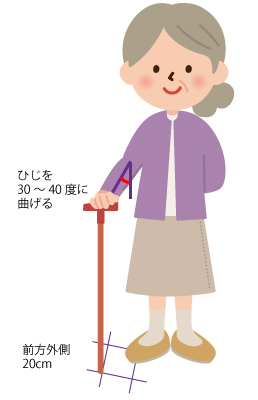

身長に合った長さの杖を選ぶ

杖は長すぎても短すぎても身長に合った長さでなければ正しい歩行姿勢がとれず杖本来の役割を果たすことができません。

又、バランスを崩して転倒してしまう恐れもあります。ですので自分の身長に合った杖を選ぶことがとても重要になります。

杖の長さの選び方

参照:株式会社シナノ 身長に合った杖の長さより

SGマーク基準では杖の先を同じ側の足先の前方20センチにおき、肘を30度~40度(もっとも自然な角度)に屈曲した位置で杖の長さを決めるように勧めています。

背の曲がったお年寄りの杖の選び方

①無理なく伸ばせる範囲で軽く背を伸ばします。

②腕を下げ肘を曲げやすい所まで曲げます。

③その時の手から地面までの長さが良いとされてます。

※上記を基準に実際にご本人に杖を持っていただいて使いやすいと感じる長さを選ぶのがよいです。

杖の長さを簡単に計算する方法として

身長の半分の長さ+2~3センチ

という計算式もよく用いられます。

ステッキサイズ参考数値

| 身長 | ステッキサイズ |

| 140㎝ | 72~73㎝ |

| 142㎝ | 73~74㎝ |

| 144㎝ | 74~75㎝ |

| 146㎝ | 75~76㎝ |

| 148㎝ | 76~77㎝ |

| 150㎝ | 77~78㎝ |

| 152㎝ | 78~79㎝ |

| 154㎝ | 79~80㎝ |

| 156㎝ | 80~81㎝ |

| 158㎝ | 81~82㎝ |

| 160㎝ | 82~83㎝ |

| 162㎝ | 83~84㎝ |

| 164㎝ | 84~85㎝ |

| 166㎝ | 85~86㎝ |

| 168㎝ | 86~87㎝ |

| 170㎝ | 87~88㎝ |

| 172㎝ | 88~89㎝ |

| 174㎝ | 89~90㎝ |

| 176㎝ | 90~91㎝ |

| 178㎝ | 91~92㎝ |

| 180㎝ | 92~93㎝ |

例えば僕の場合ですと身長が177㎝なので杖の長さの目安は177÷2=88.5+2~3 ですので90.5㎝~91.5㎝となります。

なので約91㎝前後の杖が僕に合った長さの杖ということになりますね。

身体の状態や使用用途に合わせた杖を選ぶ

人によってそれぞれ身体機能や使用用途は違いますので自分に合った杖を選ぶことが非常に大切です。

例えば、安定感を求めたい人は多点杖、骨折などのケガやリハビリが目的の人は松葉杖、お出かけした先でちょっと歩き疲れたときに使用したい人はバッグに入れて持ち運びもできる折畳式の杖など、それぞれに合った杖を選ぶことが肝心となります。

グリップの握りやすい(手の大きさや形に合った)杖を選ぶ

杖の長さも非常に大切ですがグリップ選びも重要なポイントとなります。

手の大きさや形も人によって様々です。

例えば女性で小さい手の人であれば小さめのグリップのものが良いですし、グリップの形状によってフィット感もかなり変わってきます。しっかりフィットする握りやすいグリップの杖を選ぶことで安心感も生まれますし疲れにくさにも繋がります。

グリップには木製、ポリプロピレン、TPR(熱可塑性ゴム、ソフトグリップ)などがあります。

軽さや丈夫さで選ぶ

杖を安心して使用するためには杖の丈夫さや耐久性も重要なポイントになります。又、疲れにくさを考えると軽さも大事になってきます。

但し、丈夫なものになると多点杖のように重い杖になることが多く、軽いものになると耐久性に欠けたりと、それぞれの杖の特徴によってメリット、デメリットがでてきます。

現在たくさんのメーカーから杖が販売されていますが、杖の支柱部分はアルミ製がほとんどですが中には軽くて丈夫なカーボン製のものもあります。

僕は数多くのメーカーのいろんな杖を見てきましたが、そんな僕が感じた軽量な杖と少し重めな杖の線引きがこちらです

軽量と言われる杖(T字型杖)

スリムタイプが多く杖のパイプ径が手元19ミリ、杖先16ミリのもので、重量が250g~350gの範囲の杖。

少し重めの杖(T字型杖)

ベーシックなタイプで杖のパイプ径が手元22ミリ、杖先19ミリのもので、重量が350g~450gの範囲の杖。

ちなみに多点杖の重量は390g~900gとかなり幅広くなっていますが平均的には500g前後のものが多いです。安定感があって丈夫な分重たくなってしまいますね。

ここまで杖の選び方についてご説明してきましたが、やはり自分に合った杖がどんなタイプのものなのか、自分が杖に一番求めているものがどういった部分なのかをしっかり見極めて選ぶことが重要となってきます。

まとめ

今回は杖の種類と選び方についてご紹介してきました。

杖は足腰が不自由な方や筋力が衰えた高齢者の歩行のサポートをしてくれるアイテムで、一人では上手く歩けない方の歩行補助をする重要な役割を担っています。又、杖を使用することで歩行の際の足腰の負担軽減や転倒予防などの役割もあります。

杖にはいくつかの種類があり、一般的によく使用されているT字型杖(伸縮式、折畳式)の他に安定感のある多点杖、握力の弱い方や腕力が弱い方に適したロフストランドクラッチ、ケガやリハビリ時に使用することの多い松葉杖、運動効率を高めるためのウォーキングポール、視覚障害者や弱視者の方が使用する白杖などがあります。

又、杖を選ぶ際には身長や使用用途に合わせた杖選びが重要になります。自分の身長に合わない長さの杖を選ぶと上手く歩行することが出来ないばかりか転倒などをする恐れがありますので自分に合った杖を慎重に選ぶ必要があります。

正しい杖選びができればこれまで不安だった外出も安心してできるようになりますし、歩くことの楽しみを持ち続けることができます。

筋力の低下によって歩くことが不安なってしまっている方も筋力維持のためのウォーキング目的の方も歩行補助のアイテムとして自分に合った杖を探してみてはいかがでしょうか。

コメント